2020 年 09 月 19~26 日,八天五地的第二十三届全国临床肿瘤学大会暨 2020 年 CSCO 学术年会已接近尾声。今年 CSCO 年会盛况空前,会上国内外肿瘤研究前沿信息的疯狂涌动、肿瘤治疗临床研究结果公布的惊艳轰动...... 每一个瞬间都值得无穷回味,每一场会议都值得反复学习。

创芯国际生物科技(广州)有限公司倾力打造的 CSCO 线上卫星会:类器官打通精准医疗最后一公里,将类器官技术应用在肿瘤治疗领域的前沿研究进展与最新临床治疗结果双手奉上。

本次会议,创芯邀请到北京大学国际医院梁军教授作为大会主席,北京协和医院梁乃新教授、北京大学肿瘤医院武爱文教授、南方医科大学南方医院严俊教授作为汇报嘉宾,分别对类器官应用在肺癌、结直肠癌两大领域展开讨论。现在,让我们一同领略会议的精彩之处。

开场致辞:北京大学国际医院梁军教授

大会主席

精彩致辞

梁乃新教授:肺癌类器官临床应用探索

北京协和医院胸外科梁乃新教授作为第一位汇报的嘉宾,他的汇报主题是《肺癌类器官临床应用探索》,内容分为三大部分:一)肿瘤及肿瘤类器官特性;二)肺癌领域类器官技术应用进展;三)类器官药敏检测对晚期肺癌患者的临床应用价值。在汇报中,梁乃新教授将庞杂晦涩的医学内容娓娓道来,为观众理出一条贯穿肿瘤学科发展进程与肺癌类器官临床探索的故事线,由浅至深引人入胜。

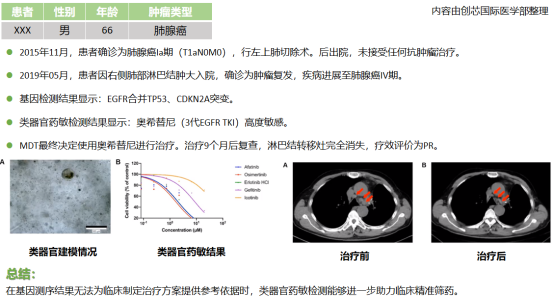

其中,梁乃新教授分享了一例根据类器官药敏结果成功帮助肺癌患者制定治疗方案的临床案例。该患者男性,66 岁。2015 年 11 月确诊为肺腺癌 Ia 期(T1aN0M0),行左上肺切除术。后出院,未接受任何抗肿瘤治疗。2019 年 05 月,患者因右侧肺部淋巴结肿大到北京协和医院就诊,经颈部活检穿刺病理分析确诊为肿瘤复发,疾病进展至肺腺癌 IV 期。

此时患者进行基因检测和类器官药物敏感性检测。基因检测检测结果显示:患者 EGFR 合并 TP53、CDKN2A 突变。类器官药物敏感性检测结果显示:患者对奥希替尼高度敏感。由于患者基因突变情况复杂并且无既往治疗经历,类器官药敏检测结果为患者精准锁定 3 代 EGFR TKI 奥西替尼,辅助医生确定治疗方案。最终 MDT 决定使用奥希替尼进行治疗。治疗 9 个月后复查,患者淋巴结转移灶完全消失,疗效评价为 PR。

梁乃新教授分享的这一病例亦在今年 6 月发表于《Journal of Thoracic Disease》。此病例表明,基因检测无法为临床用药决策提供明确的指导依据,或临床患者基因背景较复杂的情况时,测序结果无法精确地指导用药方案。而类器官个体化药敏检测检测结果能够进一步助力临床精准筛药。

武爱文教授:结直肠癌类器官研究现状及价值

北京大学肿瘤医院胃肠中心武爱文教授作为第二位嘉宾,给观众带来了《结直肠类器官:研究现状及价值》的汇报。武爱文教授以 6 项全球范围内顶尖团队的研究为例,为我们拨开迷雾,清晰地呈现出当前类器官技术在结直肠癌领域的研究进展:

Weeber F 团队研究结果表明转移性结直肠癌类器官培养率高达 70% 以上,并且类器官能够保留 90% 以上的体细胞、重要驱动性突变与核心拷贝数。

Vlachogiannis G 团队报道了一例病例。患者为 KRAS 野生型肠癌,有证据表明此种情况的患者采用抗 EGFR 治疗有效性较高。但是类器官药物敏感性检测结果提示该患者对抗 EGFR 药物不敏感。最终临床真实情况印证了类器官药敏结果正确。

Ooft SN 团队进行了一项前瞻性队列研究,研究类器官检测 5-FU 联合伊立替康针对转移性结直肠癌患者敏感性的预测值。

Verissimo CS 团队研究表明肠癌类器官能够评估和优化靶向治疗方案的效果。

Ganesh K 团队在研究肠癌新辅助化疗敏感性与临床预后效果相关性时发现,类器官作为一种预测治疗方案敏感性的工具,预测结果与临床反映高度一致。

复旦大学肿瘤医院的一项研究发现,类器官直径与肿瘤 TNM 分期具有相关性。类器官预测新辅助化疗治疗结直肠癌的敏感性 78%,特异性 92%,准确性 84%。

最后,武爱文教授总结道:

1. 当前结直肠癌类器官的培养技术已经能够达到培养成功率 80% 以上,能够通过手术切除组织、活检穿刺组织进行培养,能够通过原发与转移结直肠癌组织进行培养。

2. 但是由于类器官不能保留所有间质瘤的成分,包括免疫细胞等。类器官培养所涉及的成本与实践还需进一步优化。

3. 类器官目前应用场景多集中与晚期多线的结直肠癌患者治疗,此类患者的肿瘤组织取样难度大、异质性强。

4. 未来类器官应着重应用于高通量药物筛选、基因与药物相互作用等方向,类器官技术应结合现有指南与规范造福患者。

严俊教授:结直肠癌类器官培养与药敏的临床应用

第三位嘉宾是来自南方医科大学南方医院的严俊教授,他给我们带来的内容是《结直肠癌类器官培养与药敏的临床应用》。严俊教授的分享由浅入深,他先向我们介绍了类器官的含义、特点、样本采集、样本处理、类器官培养、药敏试验、结果分析等内容,并且通过分析比较展示了类器官能进行高通量筛查,可建库,保持了原发肿瘤基因的稳定性,及病理组织形态的一致性等的优点。

随后,严教授还分享了一例乙状结肠腺癌并肝内多发转移的经典案例:

基本信息:患者:男性,62 岁,乙状结肠腺癌并肝内多发转移。

诊断过程:

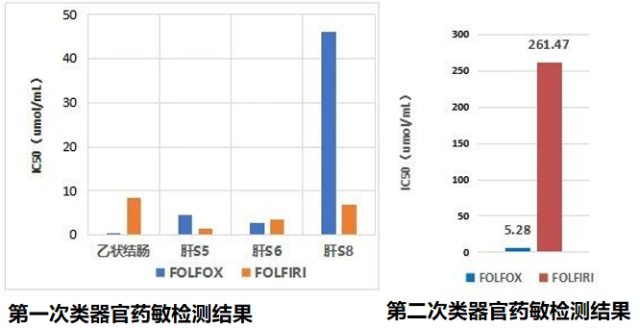

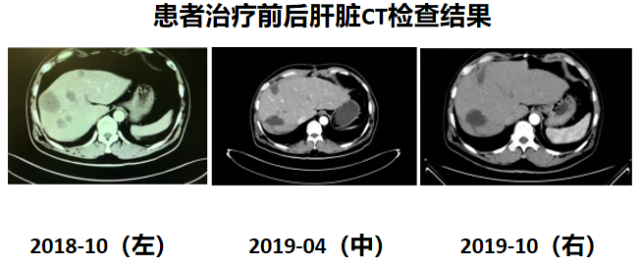

1.2018 年 10 月,行切除术后,该患者同时进行基因检测与类器官药敏检测。基因检测发现:原发灶 KRAS 突变。类器官药敏检测发现:肝内 S5,S6 转移灶对 FOLFOX,FOLFIRI 化疗方案都敏感,S8 转移灶只对 FOLFIRI 敏感。因此采用 FOLFIRI 方案。

2.FOLFIRI 方案化疗 4 周期后,原有肝内转移灶均明显缩小,但出现新发肝内转移灶。MDT 会诊决定对新转移灶粗针穿刺取材,进行第二次基因检测与类器官药敏检测。

3.2019 年 4 月,第二次基因检测发现:转移灶 KRAS 突变。类器官药敏检测发现:新发肝内转移灶对 FOLFOX 化疗方案更敏感。会诊决定给予 FOLFOX 方案化疗 4 周期后,新发肝内转移灶消失。

4. 随访 3 个月,疗效评价为 SD。

通过这个案例,可以知道:

1. 类器官建模时间短,成功率高,手术标本及穿刺标本均可进行类器官培养;

2. 类器官药敏+基因测序有助于反映不同病灶间的肿瘤异质性;

3. 类器官能反映不同疾病状态对化疗药物的反应;

4. 能提供药敏,有助于临床化疗方案选择。

总结:类器官培养+基因测序联合检测有助于反映肿瘤的异质性,指导化疗方案的选择!

会议总结:类器官打通精准医疗最后一公里

本次会议通过交流汇报,专家们一致肯定类器官作为肿瘤个体化伴随诊断技术,能够打通精准医疗的最后一公里。类器官作为一种新兴的前沿科技,作为一种绝佳的体外研究模型,无论是在肿瘤致病机制研究,还是在肿瘤临床治疗领域都拥有巨大的应用价值。

公司介绍

创芯国际生物科技(广州)有限公司是一家以类器官技术为核心的创新型生物医疗企业;公司于 2016 年 成立于澳门,2017 年从澳门迁入广州,总部位于广州科学城。目前分别在北京、上海、广州和意大利米兰设立研发中心,拥有 2 家控股子公司,业务覆盖全国 16 个省区。创芯以提供科研与临床精准治疗的肿瘤类器官药物敏感性检测平台、行业上中下游产品的转化与生产、新药研发-体外 CRO 服务为主要方向,拥有完整的类器官全产业链,也是国际化类器官产业基地。

图片来源:创芯